Elisabeth von Thüringen

auch: von Ungarn

Gedenktag katholisch: 17. November

Gedenktag katholisch: 17. November

gebotener Gedenktag

nicht gebotener Gedenktag in England

Hochfest bei den Franziskaner-Tertiaren

Fest im Orden der Franziskaner-Observanten und im Kapuzinerorden

nicht gebotener Gedenktag im Trappisten- und Zisterzienserorden

gebotener Gedenktag in den Bistümern Córdoba und Cuenca: 18. November

gebotener Gedenktag im deutschen Sprachgebiet: 19. November

Fest im Erzbistum Berlin, in den Bistümern Erfurt und Fulda und im Deutschen Orden: 19. November

Fest III. Klasse Im alten Messbuch entspricht die III. Klasse einem gebotenen Gedenktag. Grundsätzlich werden offiziell alle Klassen als „Feste” bezeichnet, da der Rang ja nicht durch das Wort „Fest”, sondern durch die Klasse gekennzeichnet wird.

Fest III. Klasse Im alten Messbuch entspricht die III. Klasse einem gebotenen Gedenktag. Grundsätzlich werden offiziell alle Klassen als „Feste” bezeichnet, da der Rang ja nicht durch das Wort „Fest”, sondern durch die Klasse gekennzeichnet wird.

Die Feste III. Klasse sind außerhalb der geprägten Zeiten (Advent, Weihnachtsoktav, Fastenzeit, Osteroktav) immer zu feiern, wenn sie nicht von einem Fest I. oder II. Klasse verdrängt werden. Innerhalb der geprägten Zeiten können sie in der Regel nur kommemoriert, aber nicht gefeiert werden.

Es gibt jedoch einigen Feste an den Freitagen der Fastenzeit, die die Tagesliturgie der geprägten Zeiten nicht verdrängen (also nicht gefeiert werden müssen und somit keine Feste II. Klasse sind), aber trotzdem gefeiert statt nur kommemoriert werden können (und somit höher stehen als die als „Gedenktag” III. Klasse bezeichneten, welche nur kommemoriert werden können).:

19. November

Übertragung von Reliquien in die Jesuitenkirche São Roque nach Lissabon: 25. Januar

Krönung der Kopfreliquie: 1. Mai

Erhebung und Übertragung der Gebeine in Marburg: 2. Mai

Übertragung der Gebeine: 4. Mai

Tag der Heiligsprechung: 27. Mai

Gedenktag evangelisch: 19. November (EKD, LCMS), 17. November (ELCA)

Gedenktag evangelisch: 19. November (EKD, LCMS), 17. November (ELCA)

Gedenktag anglikanisch: 19. November

Gedenktag anglikanisch: 19. November

Name bedeutet: Gott ist Fülle (hebr.)

Name bedeutet: Gott ist Fülle (hebr.)

Elisabeth war die Tochter von König Andreas II. von Ungarn und der Gertrud von

Kärnten-Andechs-Meran.

Im Geburtsjahr von Elisabeth fand der berühmte Sängerkrieg

auf der

Wartburg bei Eisenach statt; Dichtung und

Legende erzählen von der Anwesenheit des zauberkundigen Klingsor aus Ungarn und seinem prophetischen Hinweis auf die

Königstochter Elisabeth.

Als Vierjährige wurde Elisabeth - unter Einfluss der politischen Interessen von Papst Innozenz III. und einer Fürstenkoalition gegen Kaiser Otto IV. - mit dem damals elf Jahre alten Thüringer Landgrafensohn Hermann verlobt und zur Erziehung in deutscher Umgebung und durch ihre Schwiegermutter Sophie nach Thüringen geschickt. Als Vorbild diente dabei Hedwig von Schlesien, die Schwester ihrer Mutter. Doch Hermann starb 1216, ein Jahr darauf auch sein Vater, als Herrscher stand nun der jüngere Ludwig an, der, nachdem er volljährig geworden war, 1218 als Ludwig IV. Landgraf wurde. Elisabeth, die am Hof auf der Wartburg durch Frömmigkeit, Schönheit und Sittsamkeit aufgefallen war, aber nun ohne Gemahl da stand, sollte nach Ungarn zurückgeschickt werden; aber inzwischen hatte sich Ludwig in sie verliebt, 1221 - Elisabeth war 14 Jahre alt - wurde die Hochzeit gefeiert.

Es kam zu einer glücklichen Ehe, aus der schnell drei Kinder hervorgingen, als jüngstes die Tochter Gertrude. Als 1225 die ersten Franziskaner unter Leitung von Jordan „aus Italien” nach Eisenach kamen, unterstützte sie die Gründung des Klosters St. Paul, vom dem nur der Glockenturm erhalten ist. Das franziskanische Ideal befreiender Besitzlosigkeit übte großen Einfluss auf Elisabeth aus. Sie kümmerte sich nun selbst um Bedürftige und besuchte Armenviertel.

Rosenwunderereignet haben

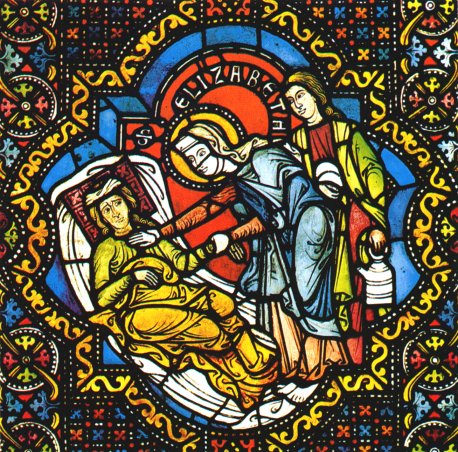

Um 1225 ließ Elisabeth unterhalb der Wartburg ein kleines Hospital zur Pflege von Kranken und Bedürftigen errichten, das sie wohl zunächst auch leitete. Trotz der Unterstützung, die Elisabeth darin von ihrem Mann erhielt, wurden ihre barmherzigen Werke von der Familie mehr als skeptisch betrachtet. Ausführlich berichten die Legenden, wie sie dennoch unerschüttert den Verleumdungen und Vorwürfen ihrer Umgebung standhielt.

Immer wieder werden wundersame Ereignisse berichtet: Der Aussätzige, den sie zur Pflege in ihr Bett hat legen lassen, wurde aufgedeckt, aber statt Elisabeth zu ertappen wurde das Bild des gekreuzigten Christus gesehen. Als sie im Hungerjahr 1226 alles verfügbare Korn austeilen ließ und auch Geld aus der Staatskasse zur Hilfe verwandte, wurden heftige Vorwürfe erhoben - da bedeckte sich plötzlich der Boden des Saales mit Korn und Korn füllte alle Kammern. Als sie bei der festlichen Ankunft des Kaisers Friedrich II. kein Gewand mehr in der Truhe fand, überkleidete sie ein Gabriel mit Glanz und Schmuck, worauf sie fürstlicher als je im Saal erschien.

Das Rosenwunder

ist weder in der Lebensbeschreibung noch in den großen Legendensammlungen verzeichnet:

Ludwig, von seiner Umgebung gegen Elisabeths Verschwendung

aufgehetzt, trat seiner Frau, die mit einem mit Brot gefüllten Deckelkorb den Berg der

Wartburg hinab stieg, mit der Frage entgegen:

Was trägst du da?

, deckte den Korb auf, sah aber nichts als Rosen. 1▲

Elisabeth von Portugal soll die älteren Rechte

für dieses

Wunder haben. Erst eine gewollte Verwechslung

habe die längst heiliggesprochene Landgräfin um dieses Wunder bereichert.

Ihr Mann Ludwig trat dem Deutschen Orden bei und empfing von

Konrad von Hildesheim das Kreuz, um nach Aufforderung durch

den Kaiser am 5. Kreuzzug teilzunehmen. Er erkrankte dabei im

italienischen Brindisi, wurde - schon

eingeschifft - in Otranto wieder an Land

gebracht und starb dort 1226 an einer Seuche - die Legende berichtet aber auch von einem verderblichen Trank, den er

mit der Kaiserin Jolanthe 2Jolanthe war ab 1217

Kaiserin von Konstantinopel - dem heutigen Ístanbul,

sie starb schon 1219. getrunken habe, denn auch sie starb.

Elisabeth war tief traurig: Mit ihm ist mir die Welt gestorben

.

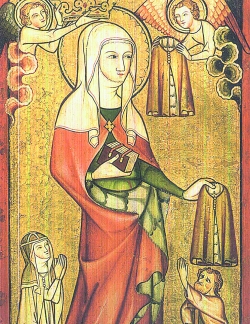

Nach dem Tod ihres Mannes wurde Elisabeth mit ihren drei Kindern von ihrem Schwager Heinrich Raspe von der Wartburg vertrieben mit der Begründung, sie verschwende öffentliche Gelder für Almosen. In Eisenach fand sie keine Unterkunft, habe zunächst in einem Schweinestall gehaust. Bei ihrem Onkel mütterlicherseits, dem Bischof von Bamberg, fand Elisabeth dann mit ihren drei Kindern Aufnahme; der wollte sie wieder vermählen, aber Elisabeth lehnte selbst die Werbung von Kaiser Friedrich ab. Rückkehrende Kreuzfahrer brachten ihr Ring und Gebeine Ludwigs; nach seiner feierlicher Bestattung musste man ihr auf Betreiben von Papst Gregor IX. ihr Witwengut herausgegeben. Legendär ist, dass Gregor, auf Franziskus' ausdrücklichen Wunsch, diesem den Mantel von den Schultern nahm und ihn Elisabeth zusandte.

1229 zog Elisabeth nach Marburg, an den

Wohnort ihres Seelenführers und Beichtvaters Konrad von Marburg,

der sie schon seit 1226 begleitet hatte. Dieser strenge, asketische Mann wollte die Heilige zu einer Heiligen machen

,

verfolgte sie mit Bußübungen, geißelte sie schon für kleine Vergehen - Konrad wurde wegen seiner fanatischen Strenge 1233

erschlagen.

Elisabeth lebte aus der Überzeugung, ganz arm sein zu wollen, ging von Tür zu Tür betteln und wollte öffentlich auf allen ihr juristisch zustehenden Reichtum verzichten; Konrad hinderte sie am Verzicht, um das Vermögen zu retten. Mit diesem Witwenvermögen errichtete sie daraufhin 1229 in Marburg ein Spital - dieses wurde 1887 abgerissen, letzte Reste sind in der Ruine der Franziskuskapelle erhalten.

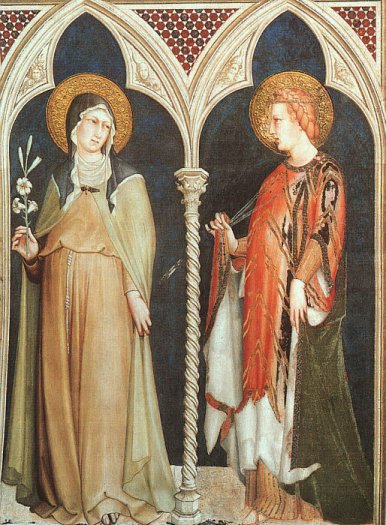

Elisabeth benannte das Spital nach Franziskus - das erste seiner Patrozinien nördlich der Alpen - und arbeitete dort selbst als Pflegerin bis zu ihrem Tod. Sie ließ nun auch ihre Kinder zurück und trat in die von Konrad geleitete Hospitalitergemeinschaft ein - nicht als Tertiarin in den Franziskanerorden, wie oft angenommen.

Im November 1231 wurde Elisabeth krank; es heißt, dass ihre letzten Tage von kindlicher Heiterkeit überstrahlt waren. Wenige Tage vor ihrem Tod hatte sie eine Vision von einem Vogel, der zwischen ihr und der Wand fröhlich sang und sie dazu bewog mitzusingen. Sie verschenkte ihre letzten Sachen und soll sogar noch ihre Gefährtinnen getröstet haben. Elisabeth starb im Alter von 24 Jahren, aufgezehrt in der Fürsorge für andere, und wurde in ihrem Franziskushospital in Marburg bestattet.

Der Deutsche Orden, der seinen Verwaltungssitz in Marburg hatte, erweiterte Elisabeths Spital und ließ nach der Heiligsprechung neben seiner Niederlassung 1235 bis 1283 die ihr geweihte Kirche als ersten gotischen Bau in Deutschland errichten. 1236 erfolgte die Erhebung ihrer Gebeine im Beisein des Kaisers Friedrich II. von Hohenstaufen; er stiftete eine Krone, mit der der Leichnam gekrönt wurde. Im selben Jahr erschien die von Cäsarius von Heisterbach verfasste Lebensgeschichte.

Es gehört sich für einen Boten, schnell zu sein. Elisabeth ist und war ein Bote, den ich zu den Frauen gesandt habe, die, ohne an ihr Seelenheil zu denken, auf den Burgen saßen, von der Unkeuschheit so tief durchdrungen und vom Hochmut ganz bedeckt und von der Eitelkeit so beständig umhüllt, dass sie von Rechts wegen für den Abgrund bestimmt gewesen wären. Elisabeths Vorbild sind viele edle Frauen gefolgt, so weit ihr Wille und ihre Kraft eben reichten.

1240 wurde die neue Predigerkirche in Eisenach

der Landgräfin geweiht und den Dominikanern übergeben. 1245 wurde ihr goldener Schrein

in der Elisabethkirche in Marburg mit der Inschrift

Gloria Teutoniae

, Ruhm des deutschen Landes

versehen. 1249 wurden die

Reliquien im Chor dieser Kirche in Marburg beigesetzt, der bis 1283 nicht konsekriert

war. Die Überlieferung und Verehrung von Elisabeth wurde ab Mitte des 13. Jahrhunderts stark beeinflusst durch die von

Dietrich von Apolda vor 1240 verfasste Lebensgeschichte. Die Wallfahrt - durch

wundersame Heilungen sich ausbreitend - wuchs nun so schnell, dass sie bald eine mit der zu

Jakobus nach

Santiago de Compostela vergleichbare Bedeutung

erreichte. Die Landgrafen von Hessen als ihre Nachkommen erhoben Elisabeth zur Stammmutter ihrer Dynastie, im 15.

Jahrhundert wurde sie Patronin der hessischen Landgrafen und des Landes Hessen.

Besonders die Bettelorden förderten Elisabeths Verehrung als einer Frau königlicher Herkunft, die sich dennoch um Arme kümmerte, und sie breiteten die Verehrung in ganz Europa, besonders in Belgien, Frankreich, Italien und Ungarn aus. Im 14./15. Jahrhundert wurden ihr viele Spitäler geweiht.

Französische Elisabeth, um 1511, in der Elisabethkirche in Marburg

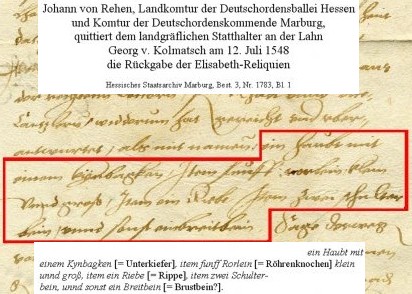

Philipp von Hessen ließ Elisabeths Reliquien 1539 im Zuge der Reformation aus dem Sarg in der Elisabethkirche in Marburg entfernen und gab den Befehl, die sterblichen Überreste seiner Ahnfrau in einem Beinhaus oder auf einem Totenacker so zu zerstreuen, dass sie nicht wieder auffindbar sein sollten, um die Verehrung zu beenden. Der Statthalter Georg von Kolmatsch missachtete aber die Weisung und ließ die Gebeine auf sein Wasserschloss Wommen bei Herleshausen bringen.

Nach der Niederlage der Protestanten im Schmalkaldischen Krieg musste

Georg von Kolmatsch 1548 die Reliquien an den

Deutschen Orden zurückgeben, wobei sich herausstellte, dass nur noch ein relativ

kleiner Teil vorhanden war: der Kopf mit Unterkiefer, fünf Röhrenknochen, eine Rippe, zwei Schulterblätter und ein Breitbein

.

Elisabeths Kopf kam 1548 ins Klarissenkloster Maria Regina nach Wien - an der

Stelle der heutigen Lutherischen Stadtkirche gelegen

- und nach dessen Aufhebung 1782 in die Kirche des

Elisabethinenklosters, wo sie im Betchor in einem neu angefertigten klassizistischen Glasschrein mit Silberfassung aufbewahrt

werden, der aber nur am Gedenktag gezeigt wird; die Echtheit der Reliquie wurde 1931 bestätigt. Elisabeths Brautkleid wird in

der Schatzkammer des Klosters Andechs bewahrt, ihr

Bußkleid auf der Wartburg bei Eisenach.

Seit dem frühen 19. Jahrhundert erlebte Elisabeths Verehrung neuen Aufschwung mit romantischer Verklärung ihres

Tuns und der von ihr gewirkten Wunder; besonders das Rosenwunder 1▲

Elisabeth von Portugal soll die älteren Rechte

für dieses

Wunder haben. Erst eine gewollte Verwechslung

habe die längst heiliggesprochene Landgräfin um dieses Wunder bereichert.

fand nun weithin Beachtung. 1907 erfuhr ihre Verehrung in Deutschland und Österreich neue Impulse durch große Feiern zu

ihrem 700. Geburtstag. Auch die Stadt Košice -

etwas nördlich ihres Geburtsortes, heute in der Slowakei gelegen - ist ein Zentrum ihres Kultes; 2019 wurde sie zur

Patronin der Stadt erklärt. Im ungarischen Sárospatak

ist nun ein Museum geplant. Bis in die Gegenwart hinein unterstehen viele kirchliche und caritative Werke ihrem Patrozinium.

Nahe ihres Gedenktages liegt der 2016 von Papst Franziskus ins Leben gerufene

Welttag der Armen.

Der österreichische Kulturhistoriker und Schriftsteller Friedrich Heer nannte Elisabeth eine der zartesten,

innigsten und liebenswertesten

Heiligen des Mittelalters; der katholische Theologieprofessor und Volksschriftsteller

Alban Stolz schrieb, dass außer der Mutter Gottes Maria noch keine weibliche

Person eine größere, weiter verbreitete Verherrlichung auf Erden gefunden hat als die heilige Elisabeth

. Der Autor

Matthias Klaß wies in seinem 2020 erschienen Buch (Link mit Vergütung)

Kampf um Thüringen – Der Untergang

darauf hin, dass Radegund von Thüringen wohl ein Vorbild für

Elisabeth war: Die Biografien beider ähneln sich sehr – Elisabeth muss Radegunde gekannt haben; sie dürfte mit ihrer

Wohltätigkeit für Elisabeth Vorbild gewesen sein

.

Kanonisation:

Elisabeth wurde schon am 27. Mai 1235, am

Pfingstfest, durch Papst Gregor IX. in

Perugia heiliggesprochen.

Kanonisation:

Elisabeth wurde schon am 27. Mai 1235, am

Pfingstfest, durch Papst Gregor IX. in

Perugia heiliggesprochen.

Attribute:

Korb mit Rosen, Korb mit Broten, Schüssel mit Fischen, Bettler, Krug, Löffel, mit Aussätzigem

Attribute:

Korb mit Rosen, Korb mit Broten, Schüssel mit Fischen, Bettler, Krug, Löffel, mit Aussätzigem

Patronin

von Thüringen und Hessen, von Košice; der

Witwen und Waisen, Bettler, Kranken, unschuldig Verfolgten und Notleidenden; der Bäcker, Sozialarbeiter und

Spitzenklöpplerinnen; des Deutschen Ordens, der Caritas-Vereinigungen; des

Bistums Erfurt, zweite Patronin des Bistums Fulda

Patronin

von Thüringen und Hessen, von Košice; der

Witwen und Waisen, Bettler, Kranken, unschuldig Verfolgten und Notleidenden; der Bäcker, Sozialarbeiter und

Spitzenklöpplerinnen; des Deutschen Ordens, der Caritas-Vereinigungen; des

Bistums Erfurt, zweite Patronin des Bistums Fulda

![]() Bauernregeln:

Bauernregeln:

St. Elisabeth sagt es an, / was der Winter für ein Mann.

Es kündet St. Elisabeth / was für ein Winter vor uns steht.

1▲

Elisabeth von Portugal soll die älteren Rechte

für dieses

Wunder haben. Erst eine gewollte Verwechslung

habe die längst heiliggesprochene Landgräfin um dieses Wunder bereichert.

2 ▲ Jolanthe war ab 1217 Kaiserin von Konstantinopel - dem heutigen Ístanbul, sie starb schon 1219.

▲

Elisabeth von Portugal soll die älteren Rechte

für dieses

Wunder haben. Erst eine gewollte Verwechslung

habe die längst heiliggesprochene Landgräfin um dieses Wunder bereichert.

Die enge Verbindung Elisabeths zum Fürstenhaus Sayn

Die enge Verbindung Elisabeths zum Fürstenhaus Sayn

Martyrologium Romanum Flori-Legium

Martyrologium Romanum Flori-Legium

Umfassende Lebensdaten, ausführliche Informationen zum Verfahren der Heiligsprechung und eine umfangreiche Bibliographie, dazu eine große Liste mit Links zu Elisabeth-Seiten im Intenet hat Helmut Zenz zusammengetragen.

Eine schöne Internet-Seite hat die Elisabeth-Kirche in Marburg mit Informationen zu Elisabeth, zum Bauwerk und zur Gemeinde heute.

Der Elisabethpfad-Verein will ermuntern, auf Pilgerwegen zur Grabkirche der heiligen Elisabeth in Marburg zu gehen.

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon

Die

Wartburg bei Eisenach ist von April bis Oktober

täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr - im Winter nur von 8.30 Uhr bis 17 Uhr - geöffnet, der Eintritt ist frei. Die Innenräume sind

nur im Rahmen einer Führung zu besuchen, von April bis Oktober täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr - im Winter nur von 9Uhr bis 15.30 Uhr;

dafür beträgt die Gebühr 12 €. (2023)

Die

Wartburg bei Eisenach ist von April bis Oktober

täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr - im Winter nur von 8.30 Uhr bis 17 Uhr - geöffnet, der Eintritt ist frei. Die Innenräume sind

nur im Rahmen einer Führung zu besuchen, von April bis Oktober täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr - im Winter nur von 9Uhr bis 15.30 Uhr;

dafür beträgt die Gebühr 12 €. (2023)

Die Elisabethkirche in Marburg ist täglich von

9 Uhr bis 18 Uhr - von Januar bs März nur von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt in den Hohen Chor mit der Elisabeth-Tumba

kostet 2,70 €. (2021)

Web 3.0 - Leserkommentare:

Lieber Herr Schäfer,

anbei sende ich Ihnen ein Reliquienfoto

aus der St.

Peter und Paul Kirche in Marburg.

Dort gibt es eine Krypta zu Ehren der hl. Elisabeth.

Die Knochenpartikel stammen aus dem Stephansdom aus

Wien

und wurden in St. Peter und Paul 1961 eingesetzt. Des weiteren

befindet sich in dem Reliquiar ein Stück vom Saum des Gewandes,

welches Franz von

Assisi der hl. Elisabeth geschenkt haben soll.

So die Hinweise eines Info-Schildes in der Krypta.

Mit freundlichen Grüßen,

Rolf Dages über E-Mail, 18. November 2014

Danke für diese wunderbare Seite.

Gerne möchte ich zum Leser Kommentar von Gerhard J.M. Lüftenegger aus Hof

bei Salzburg bemerken, dass das Original der Elisabethstaue in der Pfarrkirche

in St Ulrich in Gröden (Ortisei),

der Heimat meines Großvaters, steht. Wir haben sie bereits als Kinder

bewundert, es ist wirklich unglaublich was diese Skulptur, die aus

dem Hause Moroder stammt, für eine Ausstrahlung hat.

Liebe Grüße aus dem schönen Zillertal

Carl-Peter Kostner aus Mayrhofen über E-Mail, 20. April 2011

Zum Bild von Herrn Günter Becker vom 19. November 2010:

Diese Darstellung ist eine Kopie der Hl. Elisabeth, das Original dazu steht in der

Pfarrkirche in St.

Ulrich im Grödnertal. Sie steht neben dem linken Seitenaltar und ist frei zugänglich.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard J.M. Lüftenegger aus Hof bei Salzburg - http://www.luefti.at

über E-Mail, 20. April 2011

Guten Tag,

ich habe zufällig ihre Seite zu Elisabeth im Internet entdeckt und da

es inzwischen wohl kein vergleichbares Lexikon mit solcher Korrektheit auch

in Details gibt, sende ich Ihnen für die Bemühungen ihrer Arbeit vier Fotos.

Ich denke, dass dieses Unikat, das Sie vermutlich nicht kennen, eine schöne

Erinnerung an diese Frau ist. Ich hoffe, ich habe Ihnen eine kleine Freude

damit gemacht! Rein zufällig habe diese Holzschnitzerei in einem Haushalt

entdeckt und hatte die Erlaubnis diese Fotos zu machen, weil sie mich irgendwie

bis heute in ihren Bann gezogen hat. Eigentlich gehört diese Figur als Erinnerung

an diese Frau in eine Kirche, oder Museum, wo sie für viele Menschen ersichtlich

ist. Wie das Jugendhafte und die Hingabe dieser Frau von dem Künstler

dargestellt wurde, finde ich einmalig!

Günter Becker über E-Mail, 19. November 2010

Ich möchte dieser Seite gratulieren und einige Information über Elisabeth mitteilen. Was noch über Sie zu wissen ist: dass sie als Ungarin starke Verbindung zu der ungarischen Urreligion hatte. Bei jedem Sonnenauf- und untergang hatte sie Richtung Sonne geritten und gebetet. In Ungarn ist diese Urreligion ein organischer Teil des Christentums geblieben. Es wäre wertvoll, auch ungarische Quellen für Ihre Biographie zu benutzen.

Noémi Majláth über E-Mail, 20. Juni 2010

![]() Heiligenlexikon

als USB-Stick oder als DVD

Heiligenlexikon

als USB-Stick oder als DVD

Unterstützung für das Ökumenische Heiligenlexikon

Artikel kommentieren / Fehler melden

Suchen bei amazon: Bücher über Elisabeth von Thüringen

Wikipedia: Artikel über Elisabeth von Thüringen

Fragen? - unsere FAQs antworten!

Impressum - Datenschutzerklärung

Schauen Sie sich zufällige Biografien an:

Margareta von Ungarn

Quirinus von Malmedy

Gerontius

Unser Reise-Blog:

Reisen zu den Orten, an denen die

Heiligen lebten und verehrt werden.

Autor: Joachim Schäfer

- zuletzt aktualisiert am 25.11.2024

Quellen:

• Vera Schauber, Hanns Michael Schindler: Heilige und Patrone im Jahreslauf. Pattloch, München 2001

• P. Ezechiel Britschgi: Name verpflichtet. Christiana, Stein am Rhein, 1985

• Erhard Gorys: Lexikon der Heiligen. dtv, München 1997

• Hiltgard L. Keller: Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten. Reclam, Ditzingen 1984

• www.elisabethkirche.de - abgerufen am 11.12.2022

• http://www.hnanews.org/archive/2003/Brinkmann.html nicht mehr erreichbar

• http://www.heilige-elisabeth-thueringen.de/index.php?section=geburtstag - abgerufen am 11.12.2022

• http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=143179 nicht mehr erreichbar

• Hans Mohrmann, E-Mails vom 1. und 22. September 2007

• Lexikon für Theologie und Kirche, begr. von Michael Buchberger. Hrsg. von Walter Kasper, 3., völlig neu bearb. Aufl.,

Bd. 3. Herder, Freiburg im Breisgau 1995

• https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Elisabethinenkirche - abgerufen am 11.12.2022

• https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/eisenach/war-radegunde-vorbild-fuer-die-heilige-elisabeth-in-eisenach-id231283718.html

- abgerufen am 11.12.2022

• Matthias Müller: Elisabethkirche Marburg, 15. Aufl. Deutscher Kunstverlag Berlin - München 2019

• https://www.augsburger-allgemeine.de/ammersee/ammersee-diessen-ein-beleuchteter-sarkophag-zu-ehren-der-heiligen-elisabeth-id64778671.html

- abgerufen am 11.12.2022

• https://de.wikipedia.org/wiki/Franziskanerkloster_St._Elisabeth_(Eisenach) - abgerufen am 26.10.2023

• https://www.yumpu.com/de/document/read/1815738/das-brautkleid-der-hl-elisabeth-kloster-andechs - abgerufen am 26.10.2023

korrekt zitieren: Joachim Schäfer: Artikel Elisabeth von Thüringen, aus dem Ökumenischen Heiligenlexikon - https://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Elisabeth_von_Thueringen.htm, abgerufen am 15. 4. 2025

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet das Ökumenische Heiligenlexikon in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

https://d-nb.info/1175439177 und https://d-nb.info/969828497 abrufbar.

Bilder aus der Wartburg

Bilder aus der Wartburg